(Rahmen)Konzept zur Prävention von Gewalt

in der Diakonie Rosenheim

Stand 28.07.2025

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage und Zielsetzung.

2 Definitionen und Begriffsbestimmungen.

2.1 Verbale Gewalt

2.2 Psychische Gewalt

2.3 Physische Gewalt

2.4 Sexualisierte Gewalt

2.5 Digitale Gewalt

2.6 Strukturelle Gewalt

2.7 Ökonomische Gewalt

2.8 Stalking.

3 Risikofaktoren für Gewalt in Institutionen.

4 Zuständigkeiten.

4.1 Präventionsbeauftragte.

4.2 Präventionsfachkräfte für Schulungen und Beratungen.

4.3 Ansprechpersonen für Betroffene.

4.4 Insoweit erfahrene Fachkräfte in Kinderschutzfällen.

5 Beschwerdemanagement – interne Beschwerde- und Meldestelle.

6 Externe Stellen..

6.1 Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt (§ 5 PrävG ELKB und § 6 BeschSchO)

6.2 Meldestelle sexualisierte Gewalt (§ 6 PrävG ELKB)

6.3 Fachberatungsstellen.

6.4 Strafverfolgungsbehörden.

7 Partizipation..

8 Verhaltensleitlinien.

9 Sexualpädagogisches Konzept bzw. Konzept zu sexueller Bildung.

10 Umgang mit digitalen Medien..

11 Präventives Personalmanagement

11.1 Personalauswahlverfahren.

11.1.1 Bewerbungs- und Einstellungsverfahren für hauptberufliche sowie ehrenamtlich Mitarbeitende.

11.1.2 Umgang mit Hospitierenden und Praktikant*innen.

11.2 Mitarbeitendengespräche.

11.3 Schulung und Fortbildung.

11.4 Dokumentation Personalakte.

12 Einrichtungs- bzw. angebotsspezifisches Schutzkonzept

13 Verfahren in Verdachtsfällen.

13.1 Verfahren in Verdachtsfällen, die in die Zuständigkeit der Internen Beschwerde- und Meldestelle fallen (PrävG ELKB, HinschG, AGG)

13.2 Verfahren in Verdachtsfällen, die nicht in die Zuständigkeit der Internen Beschwerde- und Meldestelle fallen: Interventionsleitlinie der Einrichtung.

14 Umgang mit betroffenen und verdächtigten Personen.

14.1 Besonderheiten bei betroffenen oder verdächtigten Mitarbeitenden..

14.2 Ehrenamtliche.

15 Nachsorge.

15.1 Individuelle Aufarbeitung für von Gewalt betroffenen Personen.

15.2 Rehabilitation von zu Unrecht verdächtigten Personen.

15.3 Umgang mit bestätigtem Fehlverhalten.

15.4 Institutionelle Aufarbeitung.

16 Präventive Öffentlichkeitsarbeit

17 Quellen/Literatur

18 Anhang 1: Rahmen für Einrichtungs- bzw. angebotsspezifische Schutzkonzepte

19 Anhang 2: Kontakte

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Die Diakonie Rosenheim übernimmt die Verantwortung, in all ihren Einrichtungen und Diensten den Schutz aller Klient*innen und Adressant*innen sowie Mitarbeitenden bestmöglich zu gewährleisten. Dabei lehnt sie jegliche Form illegitimer Gewalt als vollkommen unvereinbar mit ihren Werten ab.

Es wird zwischen illegitimer und legitimer Gewalt unterschieden. Situationen, in denen der Gebrauch von Gewalt als akzeptabel und gerechtfertigt und deren Einsatz daher als legitim angesehen wird, sind z. B. Selbstverteidigung, Notwehr, Nothilfe etc. Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Konzept der Begriff „Gewalt“ mit „illegitimer“ Gewalt gleichgesetzt.

Aufbauend auf der Umsetzung des „Kirchengesetzes zur Prävention, Intervention, Hilfe und Aufarbeitung im Hinblick auf sexualisierte Gewalt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern“ (Präventionsgesetz der ELKB § 8 Abs. 1 PrävG ELKB), welches am 1. Dezember 2020 in Kraft getreten ist, hat sich die Diakonie Rosenheim dazu entschieden, ein umfassendes Konzept zur Prävention aller Formen von Gewalt (nachfolgend Gewaltpräventionskonzept genannt) zu entwickeln.

Den rechtlichen Rahmen hierfür bilden neben dem Präventionsgesetz der ELKB (PrävG ELKB) auch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) sowie das allgemeine Strafrecht (StGB), das SGB VIII und weitere Gesetze (BTMG, StVG, ArbSchG, ArbZG, BetrVG, IfSG usw.). Dieses Gewaltpräventionskonzept gilt für alle Einrichtungen und Angebote der Diakonie Rosenheim sowie für alle haupt- und ehrenamtlich Beschäftigten, Besucher*innen, Honorarkräfte, Klient*innen/Adressat*innen, Kooperationspartner*innen etc.

Dieses Konzept hat das Ziel, alle Einrichtungen und Angebote der Diakonie Rosenheim zu sicheren Orten zu machen. Gewalt und Grenzverletzungen sollen verhindert und bestehende oder vergangene Grenzverletzungen und Gewalterfahrungen aufgedeckt sowie betroffene Personen kompetent begleitet werden.

Alle Mitarbeitenden der Diakonie Rosenheim, unabhängig von ihrer Position, Einrichtung oder Funktion, tragen gleichermaßen die Verantwortung, dieses Gewaltpräventionskonzept in ihrem Arbeitsalltag umzusetzen. Für alle Mitarbeitenden der Diakonie Rosenheim sind die Satzung (https://dwro.de/ueber-uns/satzung/) und das Leitbild (https://dwro.de/ueber-uns/leitbild verbindlich. Die dort beschriebenen Normen werden stets eingehalten.

Dieses Gewaltpräventionskonzept enthält wichtige Grundsätze, Verfahrensweisen und Verhaltensregeln, die einen klaren Orientierungsrahmen vorgeben und bildet den Rahmen für die Entwicklung einrichtungs- bzw. angebotsspezifischer Schutzkonzepte, welche die Besonderheiten der jeweiligen Einrichtungen/Angebote berücksichtigen.[1]

Dieses Gewaltpräventionskonzept wurde von einer Projektgruppeerarbeitet und wird in verschiedensten internen Gremien besprochen und etabliert. In regelmäßig stattfindenden Meilensteintreffen trifft sich die Projektgruppe mit Vertreter*innen der unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche (vgl. Pkt. 4), informiert über erarbeitete Ziele, holt weitere Sichtweisen ein und nimmt Änderungen, Verbesserungsvorschläge und neue Ideen mit auf.

2 Definitionen und Begriffsbestimmungen

Gewalt hat vielfältige Erscheinungsformen und Ausprägungen. Um Gewaltsituationen präventiv zu vermeiden und im Falle einer tatsächlich stattgefundenen Gewalttat eine angemessene Einordnung vornehmen zu können, ist es erforderlich, innerhalb der Diakonie Rosenheim ein einheitliches Verständnis des Gewaltbegriffs zu definieren.

Gewalt ist dabei jedes Mittel, das eingesetzt wird, um einem anderen Menschen den eigenen Willen aufzuzwingen oder etwas machen zu lassen, was er oder sie nicht möchte (Durchsetzung von Macht).[2]

Gewalt kann sowohl gegen einzelne als auch gegen mehrere Personen verübt werden. Ebenso kann diese auch von mehreren Personen ausgehen. Auf der Beziehungsebene werden sowohl die Abhängigkeit als auch das Vertrauen einer Person ausgenutzt. Im soziologischen Sinn stellt Gewalt eine Quelle der Macht dar. Konkret wird darunter eine illegitime Ausübung von Zwang auf verschiedenen Ebenen verstanden. Hier wird anhand des Kriteriums Illegitimität geprüft. Auf der persönlichen Ebene wird der Wille der Person, über die Gewalt ausgeübt wird, missachtet oder gebrochen. Auf der Handlungsebene werden die verschiedenen Formen von Gewalt angedroht oder gar ausgeübt.[3]

Die für dieses Gewaltpräventionskonzept wesentlichen Gewaltformen sind: Verbale, psychische, körperliche/physische, sexualisierte, digitale, strukturelle und ökonomische Gewalt und Stalking.

Wir unterscheiden drei Stufen der Gewalt: Grenzverletzungen, Übergriffe und strafrechtlich relevante Erscheinungsformen. Bei der Beurteilung einer potenziellen Gewaltanwendung müssen neben objektiven Faktoren auch das subjektive Erleben einer Person, Häufigkeit und Intensität des Verhaltens, situativer Kontext und Absicht der Gewalt ausübenden Person sowie deren Bereitschaft zur Reflexion und Verantwortungsübernahme berücksichtigt werden. Die Bewertung eines potenziellen Gewaltvorkommnisses erfolgt im Rahmen eines Interventionsplanes.

2.1 Verbale Gewalt

Verbale Gewalt ist oftmals subtil und äußert sich bereits in einer abwertenden Haltung und Redeweise. Sobald der Mensch nicht mehr in seiner Würde wahr und ernst genommen, sondern mit Worten herabgestuft wird, kann von verbaler Gewalt gesprochen werden. Worte, die zwar keine Knochen, aber das Herz, die Seele und das Selbst brechen können, stellen für uns eine Form der Gewalt dar.[4]

2.2 Psychische Gewalt

„Psychische Gewalt beschreibt alle Formen der emotionalen Schädigung und Verletzung einer Person, beispielsweise durch direkte psychisch-verbale Drohungen, Beleidigungen oder einschüchterndes und kontrollierendes Verhalten.“[5] Das Vermitteln des Gefühls von Ablehnung und Wertlosigkeit insbesondere durch eine nahestehende Person ist ebenfalls Ausdruck emotionaler Gewalt, ebenso Mobbing. Psychische Gewalt wird häufig subtil ausgeübt und ist für andere Personen meist nur begrenzt sichtbar und dadurch von anderen schwieriger wahrzunehmen.

Seelische, auf emotionaler Ebene ausgeübte Gewalt ist schwerer zu identifizieren als körperliche Misshandlungen. Sie kann unbewusst, z. B. aufgrund von Unkenntnis über vorhandene Ängste oder aus Mangel an Feingefühl ausgeübt werden. Auch aus diesem Grund ist psychische Gewalt eine der am häufigsten auftretenden Grenzverletzungen. Sie ist sehr oft auch für unmittelbar Beteiligte nur schwer zu erkennen und bleibt deshalb oft unentdeckt.

2.3 Physische Gewalt

„Als körperliche oder physische Gewalt gelten alle Angriffe auf die körperliche Unversehrtheit einer Person.“[6] Sie umfasst ein breites Spektrum an Gewalthandlungen, darunter „leichtere“ Formen wie Ohrfeigen oder wütendes Wegschubsen, bis hin zu sehr schweren Formen wie Verprügeln oder der Einsatz von Waffengewalt. Physische Gewalt kann schwerwiegende Folgen für die Betroffenen haben und sogar zum Tod führen.[7] Körperliche Gewalt hinterlässt auch immer Schäden an der Seele und bedeutet immer auch mehr als nur eine Grenzverletzung.

2.4 Sexualisierte Gewalt

Sexualisierte Gewalt bezeichnet Handlungen mit geschlechtlichem Bezug ohne Einwilligung beziehungsweise Einwilligungsfähigkeit der betroffenen Person.[8] Darunter fallen alle sexuellen Handlungen, die einem Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen aufgedrängt oder aufgezwungen werden. Solche sexuellen Handlungen schließen auch Worte und Blicke mit ein.[9] So ist es ebenfalls eine Form sexualisierter Gewalt, gemeinsam mit Kindern pornografisches Material anzuschauen. „Sexualisierte Gewalt ist [auch] ein Akt der Aggression und des Machtmissbrauchs, nicht das Resultat unkontrollierbarer sexueller Triebe.“[10]

Unter sexueller Gewalt versteht man sexuelle Handlungen vor und an Personen, bei denen der/die Täter*in eine Macht- und Autoritätsposition ausnutzt, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Sexueller Missbrauch umfasst ein breites Spektrum einmaliger und wiederholter sexueller Handlungen ohne Körperkontakt bis hin zu invasiver, penetrierender Gewalt, die sich über Jahre hin erstrecken kann.[11]

„Alltägliche sexuelle Anmache, anzügliche Witze und Belästigungen sind damit ebenso gemeint wie sexuelle Nötigung bis hin zur Vergewaltigung, sexueller Missbrauch und unterschiedliche Formen organisierter sexualisierter Gewalt.“[12]

Der Begriff „sexueller Missbrauch“ ist kontrovers diskutiert, da suggeriert werden könnte, dass es einen positiven sexuellen Gebrauch von Personen geben könnte. Die Diakonie Rosenheim als Mitglied der Diakonie Bayern schließt sich der Entscheidung an, in ihren Schutzkonzepten den Begriff der „sexualisierten Gewalt“ zu verwenden.

2.5 Digitale Gewalt

„Bei digitaler Gewalt greifen Täter*innen im Internet an – per Chat, E-Mail oder in sozialen Netzwerken. Besonders häufig sind Frauen und Mädchen betroffen. Bei digitaler Gewalt geht es den meisten Tatpersonen darum, die ausgewählte Person zu ängstigen oder zum Schweigen zu bringen. Sie wollen sie herabsetzen, ihren Ruf schädigen, sie sozial isolieren, zu einem bestimmten Verhalten nötigen oder erpressen. Dafür nutzen sie das Internet oder verschaffen sich zum Beispiel direkt Zugriff auf das Mobiltelefon oder den Computer des Opfers. Digitale und analoge Gewalt gehören eng zusammen. So berichten viele Schutzeinrichtungen, dass sich Stalking oder häusliche Gewalt fast immer auch über Messenger, E-Mails oder Soziale Medien ankündigt oder vollzieht. Denn digitale Medien schaffen für Gewalt völlig neue Räume: Die Täter*innen sind rund um die Uhr online und können dabei anonym bleiben. Über soziale Medien erreichen sie ein großes Publikum.“[13]

2.6 Strukturelle Gewalt

Strukturelle Gewalt geht nicht von einem handelnden Subjekt aus, sondern resultiert aus dem Gesellschaftssystem. Sie äußert sich in ungleichen Machtverhältnissen und folglich ungleichen Lebenschancen von Frauen und Männern, jungen und alten Menschen, Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen oder Lebensformen.[14] Dazu zählen alle Formen von Diskriminierung, wie die ungleiche Verteilung von Einkommen und Ressourcen, Bildungschancen und Lebenserwartungen, aber auch die Missachtung von Persönlichkeitsrechten oder mangelnde Mitbestimmungsmöglichkeiten.

Strukturelle Gewalt hindert Individuen daran, sich in ihrem gesellschaftlichen Umfeld zu entwickeln. Vermeintliche Sachzwänge oder das Einhalten (willkürlicher oder unangemessener) Regeln hindern Menschen daran, ihre Potentiale und Möglichkeiten zu entfalten, da sie keine Möglichkeit haben – oder sie ihnen genommen wird – sich Gehör zu verschaffen.

Strukturelle Gewalt trifft nicht alle Menschen in gleichem Maße. So sind beispielsweise Frauen oder Menschen mit Behinderung in höherem Maße von struktureller Gewalt betroffen.

2.7 Ökonomische Gewalt

Ökonomische Gewalt bedeutet die Ausnutzung von ökonomischer Überlegenheit. Sie kann sich beispielsweise in verweigerten oder gesteuerten Zusatzdiensten oder in vorenthaltenen Taschengeldern etc. manifestieren.

2.8 Stalking

„Stalking bezeichnet das intensive und andauernde Nachstellen, Belästigen und Bedrohen der ausgewählten Person. Stalker*innen zwingen Betroffenen den Kontakt auf. Es geht ihnen nicht um eine Beziehung. Tatsächliches Ziel sind Macht und Kontrolle. Stalking kann viele Formen annehmen. Dazu gehört die ständige unerwünschte Kommunikation über Briefe, E-Mails, Telefon, Messenger oder das Beobachten und Auskundschaften von Tagesabläufen und Gewohnheiten. Auch die indirekte Kontaktaufnahme über dritte Personen, Beschimpfungen sowie das Eindringen in Wohnräume oder Lebensbereiche wie den Arbeitsplatz, den Verein oder das Fitnessstudio zählen dazu. Unerwünschte Geschenke oder Bestellungen im Namen der Betroffenen, das Zerstören von Eigentum sowie das Androhen von Gewalt bis hin zu tatsächlichen körperlichen oder sexuellen Übergriffen können ebenfalls, als Stalking bezeichnet werden.“[15]

3 Risikofaktoren für Gewalt in Institutionen

Die Fachliteratur befasst sich hauptsächlich mit institutionellen Risikofaktoren für Gewalt und unterscheidet diese in drei Ebenen. Diese lassen sich im Wesentlichen auch auf alle anderen Gewaltformen übertragen.

Auf der Träger- und Leitungsebene umfasst das beispielsweise unzureichende Sicherheitsvorkehrungen, unklare Zuständigkeiten oder fehlende Richtlinien und Verfahren zur Prävention und Intervention.

Risikofaktoren auf Ebene der Mitarbeitenden sind mangelnde Sensibilisierung und Schulung in Bezug auf Gewalt, unzureichende Überprüfungen bei der Einstellung neuer Mitarbeitender oder unangemessenes Verhalten innerhalb des Teams.

Des Weiteren kann auch das pädagogische Konzept einer Institution oder eines Angebots die Entstehung von Gewalt begünstigen. Wenn beispielsweise keine klaren Grenzen und Regeln für den Umgang mit Nähe und Distanz festgelegt sind oder die Bedürfnisse und Sicherheit der betreuten Personen nicht angemessen berücksichtigt werden. Auch müssen hier spezielle Herausforderungen bzw. Gefährdungen für und durch die zu betreuende Zielgruppe oder anderer Personen wie Besucher*innen, Dienstleistende etc. Berücksichtigung finden.

Um Menschen in Institutionen vor Gewalt zu schützen ist es von entscheidender Bedeutung, diese Risikofaktoren zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dies beinhaltet die Implementierung von klaren Richtlinien und Verfahren, Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden, eine sorgfältige Auswahl und Überprüfung des Personals sowie die Schaffung eines pädagogischen Konzepts, welches den Schutz der betreuten Personen in den Mittelpunkt stellt.

4 Zuständigkeiten

In der Diakonie Rosenheim festgelegte Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten der jeweiligen Bereiche werden auf der Homepage bekanntgegeben.

Für den Bereich der Prävention von Gewalt sind dies für das gesamte Unternehmen zwei Präventionsbeauftragte, Präventionsfachkräfte für Schulungen und Beratungen sowie eine Ansprechperson für Betroffene für jedes Angebot/jede Einrichtung (mehrere Angebote/Einrichtungen können zusammengefasst werden) inkl. einer Vertretung, benannt.

Beratungen werden u. a. von Personen angeboten, die bereits Erfahrung in der Fachberatung von Kinderschutzfällen haben[16] und zusätzlich in Bezug auf die Inhalte des Gewaltpräventionskonzeptes geschult sind.

Sobald der Bereich HinSchG, PrävG ELKB oder AGG betroffen ist, ist die internen Beschwerde- und Meldestelle zuständig.

Für die Erstellung der einrichtungs- und angebotsspezifischen Schutzkonzepte sind die jeweiligen Bereichs-, Einrichtungs- bzw. Angebotsleitungen zuständig.

Die Teilnahme der Mitarbeitenden an Basis-Schulungen ist verpflichtend, für die Umsetzung sind die jeweiligen Bereichs-, Einrichtungs- bzw. Angebotsleitungen zuständig.

Für mitarbeitendenspezifische Fragestellungen ist immer auch die Mitarbeitendenvertretung eine Ansprechpartnerin.

4.1 Präventionsbeauftragte

Die Präventionsbeauftragten für das gesamte Unternehmen sind von der Geschäftsleitung benannt. Sie sind federführend verantwortlich für die regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung dieses Konzeptes sowie die Überprüfung und Anpassung des Interventionsplanes,

Sie tragen Sorge dafür, dass das Gewaltpräventionskonzept sowie die Inhalte und vereinbarten Interventionsschritte bekannt sind und initiieren Informations- und Fortbildungsangebote. Weiterhin sind sie beratend für die Präventionsfachkräfte und Ansprechpersonen tätig. Die Präventionsbeauftragten bringen bei Bedarf häufig auftretende Themen oder übergreifende Fragestellungen in der Fachkonferenz ein. Aktuell sind dies Miriam Egeler und Mara Homberg.

4.2 Präventionsfachkräfte für Schulungen und Beratungen

Die Präventionsfachkräfte (Im DW Bayern oder Evang. Landeskirche Bayern Multiplikator*innen genannt) sind über das DW Bayern oder die Evang. Landeskirche Bayern geschult und können die Basisschulungen für alle Mitarbeitenden durchführen. Sie bilden zusammen mit den Präventionsbeauftragten eine Arbeitsgruppe im Träger. Sie können zudem Ansprechpartner*innen für Bereichs-, Einrichtungs-, bzw. Angebotsleitungen bei der Erstellung/Fortschreibung der einrichtungsspezifischen Schutzkonzepte sein.

4.3 Ansprechpersonen für Betroffene

Die Ansprechpersonen übernehmen eine wichtige Beratungs- und Vermittlungsfunktion. Sie werden über die Einrichtungen/Angebote benannt.

Ihre Aufgabe ist es, eine vertrauliche erste Anlauf- und Beratungsperson für betroffene Personen zu sein, die über aktuelle oder zurückliegende Vorfälle sprechen möchten. Die Ansprechperson nimmt eine betroffenenorientierte Haltung ein und ist in besonderer Weise zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Aufgrund dieser Betroffenenorientierung und ggf. der Schweigepflicht ist es für eine Ansprechperson nicht möglich, gleichzeitig Mitglied eines Interventionsteams zu sein. Die Ansprechpersonen bilden ein Team, das regelmäßig zweimal im Jahr für Beratungen und Intervisionen zusammentrifft, zu denen die Präventionsbeauftragten einladen.

Die Aufgaben der Ansprechpersonen umfassen im Einzelnen folgende Punkte:

- Erste Anlaufstelle für Betroffene und Ratsuchende sein und ein vertrauliches Gespräch führen.

- Eine verlässliche Begleitung und emotionale Unterstützung für betroffene Personen anbieten, die auf eine Stärkung ihrer Selbstbestimmung ausgerichtet ist.

- Information über die bestehenden Meldewege, Beratungs- und Hilfsangebote geben.

- Bei Bedarf an geeignete Fachstellen oder interne Anlaufstellen weitervermitteln.

- Die betroffene Person auf Wunsch und im Einvernehmen im Interventionsprozess begleiten.

- Mitarbeitende im Umgang mit Verdachtsmomenten oder Unsicherheiten beraten.

- Teilnahme an relevanten Fortbildungen und Vernetzungsveranstaltungen.

- Austausch mit anderen Ansprechpersonen zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Qualität der Beratung.

4.4 Insoweit erfahrene Fachkräfte in Kinderschutzfällen

Bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung nehmen die Fachkräfte der Einrichtung eine Ersteinschätzung vor. Wenn sie sich unsicher sind, ob es sich um eine Gefährdung des Wohls des Kindes handelt oder eine Gefährdung vorliegt, ziehen sie eine Insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzu. Diese ist in Bezug auf den Kinderschutz besonders geschult und verfügt über Fallerfahrung. Die Liste der Einrichtungen mit den zuständigen Insoweit erfahrenen Fachkräfte ist im Intranet zu finden.[17]

Die insoweit erfahrenen Fachkräfte im Träger können in Fällen von ggf. drohender Kindeswohlgefährdung fachliche Beratungen in (Verdachts-)Fällen aller Formen von Gewalt für die Mitarbeitenden bzw. Leitungskräfte und Teams sein. Sie unterstützen die Mitarbeitenden sowie Bereichs-, Einrichtungs- bzw. Angebotsleitungen bei der Einschätzung und Beurteilung eines Verdachts oder Vorkommnisses, bei der Planung der Intervention, der Planung von Schutzmaßnahmen und Empfehlungen von Unterstützungsmöglichkeiten.

5 Beschwerdemanagement – interne Beschwerde- und Meldestelle

Ein klares, transparentes und zuverlässiges Beschwerdemanagement in allen Einrichtungen und Angeboten ist eine wichtige Grundlage für den Schutz und die Sicherheit innerhalb der Diakonie Rosenheim. Es ermöglicht unseren Klient*innen/Adressat*innen sowie den Mitarbeitenden, Probleme, Beschwerden und Schwierigkeiten in einem geschützten Rahmen und einer klaren Struktur anzusprechen. Sie können bei Schwierigkeiten die Erfahrung machen, ernst genommen zu werden und angemessene Reaktionen zu erfahren. Dies ist wiederum Grundlage, erfahrene Gewalt oder Grenzverletzung thematisieren und eröffnen zu können. Ein Klima der Offenheit für Beschwerden ist wichtiger Boden für die sogenannten Disclosure-Prozesse[18], die Benennung und Öffnung von Gewalt- und Grenzverletzungs-Erfahrungen.

Im Rahmen eines übergreifenden Beschwerdemanagements hat die Diakonie Rosenheim eine interne Beschwerde- und Meldestelle eingerichtet (https://dwro.de/beschwerde/).

Die interne Beschwerde- und Meldestelle ist für Beschwerden zuständig, die unter das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG; bußgeldbewehrt oder strafbewehrt), das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und das Präventionsgesetz der ELKB (PrävG ELKB) fallen, sowie für allgemeine Beschwerden, die bei der internen Beschwerde- und Meldestelle eingehen.

Zusätzlich zum allgemeinen Beschwerdemanagement gibt es für Klient*innen der Jugendhilfe einrichtungs- und angebotsspezifisch erarbeitete Beschwerdeleitfäden bzw. -methoden, die regelmäßig transparent gemacht, vorgestellt, erklärt und ggf. angepasst werden.

6 Externe Stellen

Neben den intern zuständigen Personen und der internen Beschwerde- und Meldestelle der Diakonie Rosenheim werden, je nach Einzelfall verpflichtend oder optional, externe Stellen hinzugezogen. Hierzu zählen Ansprech- und Meldestellen der Diakonie Bayern und der ELKB ebenso wie spezialisierte Fachberatungsstellen und Strafverfolgungsbehörden.

6.1 Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt (§ 5 PrävG ELKB und § 6 BeschSchO)

Dorthin können sich Betroffene, die sexualisierte Gewalt im Kontext der Diakonie Bayern erfahren haben oder erfahren, wenden.“[19]

6.2 Meldestelle sexualisierte Gewalt (§ 6 PrävG ELKB)

Gemäß § 6 PrävG ELKB sind alle haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Diakonie Rosenheim aufgefordert, Beratung zu suchen, wenn sie im Kontext der Diakonie Anhaltspunkte für Vorkommnisse sexualisierter Gewalt wahrnehmen. Liegt nach entsprechender Beratung ein begründeter Verdacht (s. 7.2) von sexualisierter Gewalt vor, so muss dies der Meldestelle der Diakonie Bayern (https://www.diakonie-bayern.de/arbeitsfelder/aktiv-gegen-sexualisierte-gewalt) gemeldet werden.

Eine Ausnahme bildet der Bereich der Kindertagesbetreuung, hier muss ein Verdacht an die Meldestelle der Evangelischen Landeskirche Bayern (https://aktivgegenmissbrauch-elkb.de/) gemeldet werden.

Die Vorgesetzten bzw. die interne Beschwerde- und Meldestelle kommen dieser Verpflichtung nach.

6.3 Fachberatungsstellen

Die Diakonie Rosenheim nutzt sowohl bei der Entwicklung präventiver Maßnahmen als auch in Verdachtsfällen die Angebote verschiedener Fachberatungsstellen. Einige sind im Anhang aufgelistet.

6.4 Strafverfolgungsbehörden

Es gibt keine allgemein rechtliche Pflicht zur Anzeige von Straftaten.[20] Jedoch verstehen wir die Soziale Arbeit nicht als rechtsfreien Raum. Bei strafrechtlich relevanten Tatvorwürfen gegenüber Mitarbeitenden werden in der Regel die Strafverfolgungsbehörden zur Aufklärung des Tatvorwurfs eingeschalten. Dies wird in jedem Einzelfall über die interne Beschwerde- und Meldestelle mit der Geschäftsleitung beraten und entschieden. Bei strafrechtlich relevanten Tatvorwürfen gegenüber Klient*innen oder Adressat*innen wird im Einzelfall in Absprache mit der Geschäftsbereichsleitung und möglichst im Konsens mit ggf. den betroffenen Personen (oder ggf. deren Personensorgeberechtigten) entschieden, ob eine Strafanzeige gestellt wird.

7 Partizipation

Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte sind ein wichtiger Bestandteil der Prävention von Gewalt. Damit diese im Alltag umgesetzt werden, müssen die strukturellen Voraussetzungen dafür gegeben sein oder geschaffen werden. In der Diakonie Rosenheim erfolgt dies auf verschiedenen Ebenen.

Geschäftsleitung

Wo immer es möglich ist, werden Entscheidungen partizipativ getroffen. Damit dies gelingt, wird eine Art der Kommunikation gelebt, die freie und ehrliche Meinungsäußerung fördert. Die Geschäftsleitung bietet durch die Brieftaube sowie den digitalen Dialog den Mitarbeitenden verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren und an der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Diakonie Rosenheim aktiv zu beteiligen. Zudem gibt es ein erweitertes Gremium um die Geschäftsleitung in Form der Fachkonferenz (Geschäftsleitung und Geschäftsbereichs- sowie Funktionsbereichsleitungen), Leadersbrunch (Zusammenkunft von allen leitenden Mitarbeitenden zweimal im Jahr) etc. Zusätzlich finden Mitarbeitendenbefragungen statt, die zum langfristigen Ziel haben, die Mitarbeitenden in die Unternehmensentwicklung einzubeziehen, die Arbeitszufriedenheit und die Mitarbeitendenbindung zu erhöhen. Durch Mitarbeitendenbefragungen sollen die Motivation der Mitarbeitenden erhöht, Transparenz und Führung innerhalb der Organisation verbessert, Stärken und Schwächen der Organisation analysiert sowie Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet werden. Zu bestimmten Themen gibt es übergreifende Arbeitsgruppen sowie besetzte Schnittstellen zu Querschnittsthemen (z. B. bei Fragestellungen zu Mitarbeitendenführung oder Arbeitsrecht Personalleitung und Personalreferent*innen).

Zudem kann sich jeder Mitarbeitende jederzeit auch direkt an die Geschäftsleitung wenden.

Hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeitende

Unsere Einrichtungen und Angebote sind Funktions- oder Geschäftsbereichen zugeordnet. Auch hier gibt es übergreifende Besprechungen (Jugendhilfebesprechung, Soziale Dienste Besprechung, Leitungsbesprechungen etc.). Regelmäßig stattfindende Dienst- oder Teambesprechungen sowie Supervisionen auf Einrichtung- oder Angebotsebene sind selbstverständlich. Aufgaben werden transparent und passend zu den Kompetenzen und Verantwortlichkeiten verteilt. Alle halten sich an gemeinsam getroffene Absprachen. Die Mitarbeitenden können sich an allen, sie betreffenden Entscheidungen beteiligen, die Mitarbeitendenvertretung hinzurufen sowie angehört werden. Zweijährlich finden Maßnahmen des Qualitätsmanagements in Form einer Selbstbewertung auf Einrichtungs- bzw. Angebotsebene statt. Die Ergebnisse werden dann innerhalb der Einrichtung oder des Fachgebiets in die weitere Strategieplanung einbezogen.

Menschen aus den Zielgruppen wissen um ihr Recht, gehört und einbezogen zu werden. Entscheidungen, die sie betreffen, werden nach Möglichkeit von oder mit ihnen gemeinsam getroffen, und der Ablauf wird transparent gemacht. Formate wie beispielsweise Gruppenabende oder Kinder- und Jugendvertretung, Bewohner*innenvertretung, Kinderkonferenzen, Leitungssprechstunden für Kinder und Jugendliche o. ä. unterstützen dies.

Strukturelle Partizipation

Die Mitarbeitendenvertretung wird an alle mitbestimmungspflichtigen Entscheidungen gemäß dem Mitarbeitervertretungsgesetz beteiligt. Somit ist sichergestellt, dass Belange und Perspektiven von Mitarbeitenden in entsprechenden Fällen berücksichtigt werden.

Es ist uns bewusst, dass es in den Strukturen unserer Einrichtungen und Angebote notwendige Hierarchien und Machtgefälle gibt. Durch Partizipation und die wertschätzende Art, wie wir mit den Ideen und Impulsen unserer Klient*innen/Adressat*innen umgehen, wird deren Position gestärkt und das Machtgefälle verringert. Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass Strukturen und Prozesse der Beteiligung geschaffen werden, bei denen möglichst viele ihre Perspektiven und Meinung einbringen können. Damit das gelingt, zeigen wir eine offene und akzeptierende Haltung gegenüber anderen Standpunkten und Vorstellungen. Wir kommunizieren klar unsere Vorhaben, sodass die Beteiligten verstehen, was erreicht werden soll und wie sie möglicherweise dazu beitragen können. Die notwendigen Ressourcen, wie Zeit und Raum, Informationen und passende Formate, stellen wir zur Verfügung. Es ist uns wichtig transparent zu machen, wo die Möglichkeit besteht, sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen.[21]

8 Verhaltensleitlinien

Unsere Arbeit ist geprägt von der Nähe zu den Menschen, die uns anvertraut sind und die uns vertrauen. Ohne diese Nähe kann Beziehungsarbeit nur schwer gelingen. Gleichzeitig sind wir in der Verantwortung, die nötige Distanz, die eine professionelle Arbeit erfordert, zu wahren. Im Mittelpunkt stehen die anvertrauten Klient*innen/Adressat*innen und deren Wohlergehen.

In unserem Leitbild sind neben Grundlagen auch Haltungsebene und Handlungsebene sowie Verhaltensleitlinien beschrieben (in Kapitel 3 des Leitbildes), die in der Diakonie Rosenheim gelten. Es dient u. a. als Orientierungsrahmen für einen achtsamen und grenzachtenden Umgang miteinander. Diese Leitlinien gewährleisten, dass unsere Werte, die beabsichtigten Wirkungen und das verantwortliche Handeln in allen Aspekten unserer Arbeit im Alltag sichtbar und verbindlich umgesetzt werden. Alle Beschäftigten der Diakonie Rosenheim kennen das Leitbild und erkennen dieses für verbindlich an. Das Leitbild mit seinen drei Teilen ist auf der Homepage der Diakonie Rosenheim veröffentlicht, wird bereits im Vorstellungsgespräch besprochen und in Schulungen vertieft.

Vorgesetzte und Leitungskräfte haben eine besondere Verantwortung dafür, die verbindlichen Leitlinien vorzuleben, einzufordern und im Konfliktfall fachliche Beratung und Unterstützung zu ermöglichen.

9 Sexualpädagogisches Konzept bzw. Konzept zu sexueller Bildung

Ein Konzept zur sexuellen Bildung trägt dazu bei, die Thematik zu enttabuisieren, professionelle Kompetenzen zu erlangen und eine Haltung zu entwickeln. Das alles sind wichtige Voraussetzungen für die Prävention von sexualisierter Gewalt. Die Verbindung zwischen Konzeption zur sexuellen Bildung und Schutzkonzept ist essenziell, um (sexualisierter) Gewalt präventiv zu begegnen. Eine reflektierte Haltung und ein klarer Handlungsrahmen sind dafür unabdingbar. Entsprechende Einrichtungs-, Angebots- oder Bereichsspezifische Konzepte oder Konzeptbestandteile werden in das jeweilige Schutzkonzept integriert.

10 Umgang mit digitalen Medien

Die Mitarbeiter*innen werden für das Thema sexualisierter, psychischer, physischer und verbaler Gewalt in digitalen Medien sensibilisiert. Im Rahmen der DSG-EKD-Schulung (Datenschutzgesetz der Evang. Landeskirche Deutschland) werden Mitarbeiter*innen/Ehrenamtliche auf die Einhaltung der DSG EKD (Kontakte über private Telefonnummern/WhatsApp/Facebook etc.) hingewiesen.

Im Umgang mit Foto-, Bild- und Videomaterial ist eine Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen sowie die Aufklärung über ggf. straf- und zivilrechtliche Folgen notwendig.

Für die Klient*innen/Adressat*innen, insbesondere Kinder, müssen in den einrichtungs- und angebotsbezogenen Schutzkonzepten Regelungen zum Umgang mit digitalen Medien getroffen werden, auch im Zusammenhang mit Mitarbeiter*innen.

11 Präventives Personalmanagement

Die Verantwortung für die Auswahl des Personals liegt bei den Bereichs-, Einrichtungs- bzw. Angebotsleitungen. Während des Auswahl- und Einstellungsverfahrens werden die Bewerber*innen auf ihre persönliche und fachliche Eignung hin überprüft. Abschließend verantworten die Geschäftsbereichs- bzw. Funktionsbereichsleitungen die Auswahl und die Einleitung des Einstellungsverfahrens. Neue Mitarbeitende lernen umgehend unser Leitbild und unsere Werte, unsere Organisationskultur, unsere Schutzkonzepte sowie die damit verbundenen Rechte und Pflichten kennen.

Bestandteile des präventiven Personalmanagements der Diakonie Rosenheim sind: Personalauswahl und Einstellung, Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 4 Abs.3 PrävG ELKB bei Mitarbeitenden/Ehrenamtlichen mit Klient*innen- bzw. Adressat*innenkontakt, für alle anderen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen Vorlage eines einfachen Führungszeugnisses, Kenntnisnahme des Leitbildes, Einarbeitung, Schulung und Mitarbeitendengespräche, regelmäßige Thematisierung von Gewaltprävention, Wahrnehmung von Supervision etc.[22]

11.1 Personalauswahlverfahren

Die Diakonie Rosenheim verfügt über ein geregeltes Einstellungsverfahren für hauptberufliche, sowie ein Auswahl- und Einarbeitungsverfahren für ehrenamtlich Mitarbeitende und Praktikant*innen.

11.1.1 Bewerbungs- und Einstellungsverfahren für hauptberufliche sowie ehrenamtlich Mitarbeitende

Im Bewerbungsgespräch wird ein professioneller Umgang mit Nähe und Distanz sowie mit Fehlverhalten, Macht und allen Formen von Gewalt thematisiert, die Einschätzung und Haltung der Bewerber*innen zum Umgang mit Vermutungen und Vorfällen von Gewalt abgefragt. Ebenso wird auf Antidiskriminierung jeglicher Art, sowohl in allen Äußerungs- und Verhaltensformen sowie im Auftreten als auch im Präsentieren von Symbolen geachtet. Auffallende Lücken im Lebenslauf oder häufig wechselnde Beschäftigungsverhältnisse werden grundsätzlich erörtert. Im Einstellungsgespräch werden das Gewaltpräventionskonzept und Leitbild vorgelegt und in Grundzügen besprochen. Die genauere Besprechung folgt in der Einarbeitungsphase.

Die Vorlage des erweiterten (bzw. einfachen) polizeilichen Führungszeugnisses erfolgt vor Arbeitsbeginn und wird alle fünf Jahre (alle drei Jahre bei Angeboten an Schulen) überprüft. Die Teilnahme an der Basisschulung Prävention von sexualisierter Gewalt erfolgt im ersten Dienstjahr, sofern kein aktuelles Teilnahmezertifikat vorliegt.[23]

Bei ehrenamtlich Mitarbeitenden wird darüber hinaus im Erstgespräch die Motivation, die Kompetenzen und die persönliche Eignung der am Ehrenamt interessierten Person für die angestrebte Tätigkeit erfragt. In den ersten sechs Monaten der Beschäftigung (Einarbeitungsphase) wird der/die neue Ehrenamtliche durch Hauptberufliche oder erfahrene Ehrenamtliche begleitet.

11.1.2 Umgang mit Hospitierenden und Praktikant*innen

Hospitierende (z. B. Eltern, Fachkräfte), die länger als einen Tag hospitieren und Praktikant*innen ohne Vertrag (z. B. Schüler*innen) legen ein erweitertes (bzw. einfaches) Führungszeugnis vor und unterzeichnen die Erklärung zur Wahrung des Datenschutzes. Ebenso wird auf Antidiskriminierung jeglicher Art, sowohl in allen Äußerungs- und Verhaltensformen sowie im Auftreten als auch im Präsentieren von Symbolen geachtet. Im Erstgespräch werden das Gewaltpräventionskonzept und das Leitbild vorgelegt und in Grundzügen besprochen. Hospitierende und Praktikant*innen werden durch hauptberufliches Personal in den Einrichtungen und Angeboten der Diakonie Rosenheim über die gesamte Dauer des Einsatzes begleitet.

11.2 Mitarbeitendengespräche

Unser Gewaltpräventionskonzept, insbesondere die Reflexion der eigenen Haltung gegenüber Gewalt sind fester Bestandteil der regelmäßig stattfindenden Mitarbeitendengespräche. Bestimmungen zu Mitarbeitenden- und Probezeitgesprächen in der Diakonie Rosenheim sind in einer entsprechenden Dienstvereinbarung geregelt (https://intranet.dwro.de/richtlinien-regelungen-und-vorgaben/dienstvereinbarungen/).

11.3 Schulung und Fortbildung

Um die uns anvertrauten Menschen sowie die Mitarbeitenden bestmöglich vor allen Formen von Gewalt zu schützen, ist es nötig, dass Mitarbeitende in der Diakonie Rosenheim für dieses Thema sensibilisiert und ausreichend geschult sind. Sie müssen wissen, welche Formen von Gewalt es gibt, welche Strategien Täter*innen verfolgen, welche Risikofaktoren Gewalt begünstigen, welche Grundsätze im Kontakt mit Betroffenen gelten und was im Verdachtsfall zu tun ist.

Von besonderer Relevanz ist weiterhin die regelmäßige Reflexion der beruflichen Rolle und des eigenen Verhaltens, insbesondere auch im Hinblick auf Nähe und Distanz. Feedback zur eigenen Arbeit, Beratungen und Unterstützung im Rahmen von kollegialen Beratungen, Fallbesprechungen und Supervisionen gehören zum Selbstverständnis der täglichen Arbeit in den Einrichtungen und Angeboten der Diakonie Rosenheim.

Grundsätzlich gilt die verpflichtende Teilnahme an folgenden Schulungen und Fortbildungen:

- Alle Mitarbeitenden, Praktikantinnen/Praktikanten und Ehrenamtliche müssen innerhalb von vier Wochen nach ihrer Einstellung eine Schulung (web-based-training) zum Thema Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) absolvieren. Leitungen durchlaufen ein erweitertes web-based-training bezüglich des AGG für Führungskräfte.

- Alle Mitarbeitenden, Praktikant*innen und Ehrenamtliche absolvieren (spätestens innerhalb des ersten Jahres nach Beginn ihrer Tätigkeit) eine Basisschulung zur Prävention sexualisierter Gewalt innerhalb der Diakonie Rosenheim.

- Zusätzlich sind für die im Themenkomplex beauftragten Personen (Präventionsbeauftragte, Präventionsfachkräfte, Ansprechpersonen) entsprechend ihrem Aufgabenbereich spezialisierte Schulungen verpflichtend.

Alle fünf Jahre müssen diese Schulungen aufgefrischt werden.

Darüber hinaus erfolgt innerhalb der jeweiligen Einrichtungen/Angebote eine regelmäßige Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt im Allgemeinen.

11.4 Dokumentation Personalakte

Die Erfüllung der oben beschriebenen Erfordernisse wird in der Personalakte bzw. Ehrenamtlichenakte dokumentiert:

- Bestätigte Kenntnisnahme des Leitbilds

- Zertifikat für die absolvierte Basisschulung zur Prävention von (sexualisierter) Gewalt

- Zertifikat für die absolvierte Schulung zum AGG

- Vorlage und Wiedervorlage des erweiterten Führungszeugnisses

12 Einrichtungs- bzw. angebotsspezifisches Schutzkonzept[24]

Die Risikoanalyse bildet Grundlage für die Erstellung eines institutionellen Schutzkonzeptes. Sie stellt die Voraussetzung dar, um sich in der Einrichtung mit dem Thema Gewalt auseinanderzusetzen und bildet die Basis für das weitere Vorgehen.

Ziel ist, bestehende Risiken und Gefahrenpotentiale sowie schon bestehende Schutzfaktoren zu ermitteln. Vorhandene Strukturen, Konzepte, Kulturen, Umgangsformen sowie Arbeitsfelder und Arbeitsabläufe sind dahingehend zu prüfen, inwiefern sie das Vorkommen von Gewalt innerhalb der Einrichtung/des Angebotes begünstigen können.

Grundsätzlich stößt das Erstellen einer Risikoanalyse einen Auseinandersetzungsprozess in der Einrichtung an, der zur Sensibilisierung, Enttabuisierung und Begriffsschärfung von Gewalt führt und gleichzeitig als Präventionsmaßnahme angesehen werden kann. Werden verschiedene Perspektiven und Bedarfe von Anfang an berücksichtigt, erhöht sich die Praxistauglichkeit eines Schutzkonzeptes und erleichtert die spätere Implementierung in die Einrichtungen/Angebote.

Folgende Handlungsfelder sind innerhalb der Einrichtungen/Angebote/Dienste/Arbeitsstellen der Fachgebiete und Funktionsbereiche auf mögliche Gefährdungspotenziale zu analysieren:

- Zielgruppe (Klient*innen, Kinder und junge Menschen, Erwachsene)

- Strukturen (Kommunikationswege, Machtverteilung, Hierarchie etc.)

- Personal

- Alle Akteur*innen und ihre Zugänge zur Einrichtung (Wer hat einen Schlüssel?)

- Personalauswahl/-einstellung

- Konzeptionelle Verankerung von Prävention (und deren Umsetzung)

- Räumliche Situation

- Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten

- Umgang mit Sexualität

- Prävention von Gewalt für Mitarbeitende und Klient*innen/Adressat*innen

- Verhaltensleitlinien

- Qualifizierung/Fortbildung von haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden

- Qualitätsmanagement

- Krisenmanagement

- Interventionsstufen

- Ermittlung möglicher Gefahrensituationen im Einrichtungs- und Angebotsalltag

Anhand der Erkenntnisse aus der Risikoanalyse wird das einrichtungs- und angebotsspezifische Schutzkonzept entwickelt. Darin werden die identifizierten Lücken in der Gewaltschutzprävention durch Erstellung neuer Regeln und Handlungsabläufe geschlossen.

Bestehende Regelungen und Verfahren[25] zum Schutz der Klientinnen und Klienten bzw. Adressatinnen und Adressaten werden im spezifischen Schutzkonzept beschreiben.

Zuständig für den Erarbeitungsprozess des angebots- bzw. einrichtungsspezifischen Schutzkonzeptes ist die jeweilige Bereichs-, Einrichtungs- bzw. Angebotsleitung. Die Risikoanalyse ist grundsätzlich Bestandteil der regelmäßigen Überarbeitung des Schutzkonzeptes. Die Gliederung ist im Anhang.

13 Verfahren in Verdachtsfällen

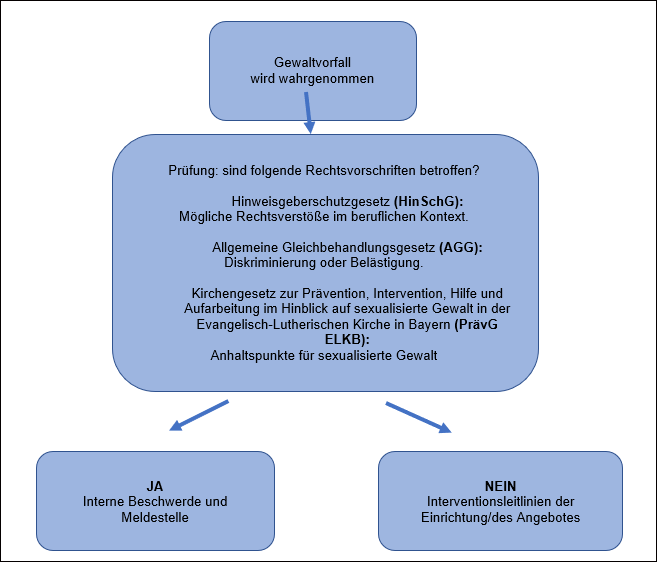

Sobald ein Verdacht auf ein Gewaltvorkommnis zutage tritt bei dem eine Person zu Schaden kommen könnte, erfolgt zunächst eine Unterscheidung, ob es sich bei dem Verdacht um Fälle im Zuständigkeitsbereich der internen Beschwerde- und Meldestelle handelt, oder nicht. Wenn nicht, greifen die Interventionsleitlinien der Einrichtung.

Die Erstinformation über Vorwürfe oder Hinweise auf (sexualisierte) Gewalt in der eigenen Einrichtung oder Institution können im ersten Moment unterschiedliche Gefühle bei den kenntnisnehmenden Personen/Handlungsverantwortlichen hervorrufen (Hilflosigkeit, Überforderung, Ängste, Ambivalenzen etc.). Umso wichtiger ist es Ruhe zu bewahren und keine alleinigen Entscheidungen zu treffen.

Die Interne Beschwerde- und Meldestelle der Diakonie Rosenheim übernimmt die Federführung, wenn der Verdacht sich auf das AGG, PrävG ELKB oder HinSchG bezieht.

Grundlegend gilt für beide Wege:

- Zu jeder Zeit sind potenzielle Opfer zu schützen

- Die potenziell gefährdende Situation muss beendet werden

- Zur Bewertung und zur weiteren Bearbeitung gilt das 4-Augen-Prinzip unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten

- In jeder Phase ab Bekanntwerden eines Vorfalls können weitere Stellen/Personen zur Beratung hinzugezogen werden (andere Fachkräfte, Präventionsfachkräfte, Insoweit erfahrende Fachkräfte, Interne Beschwerde- und Meldestelle, Meldestelle der Diakonie Bayern, Ansprechpersonen etc.)

- Bei Bekanntwerden eines Vorfalls aktiver Beteiligung eines/ einer Mitarbeitenden ist das Personalmanagement umgehend zu informieren. Es wird die Einleitung arbeitsrechtlicher Maßnahmen geprüft.

- In jeder Phase begleiten und unterstützen Ansprechpersonen die meldende Person/das potenzielle Opfer sofern gewünscht

- Eine mögliche Befangenheit der einzelnen Beteiligten wird zu Beginn des Interventionsprozesses ausgeschlossen

- Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten werden aufgezeigt

- Alle Schritte werden unter Beachtung von Datenschutz und Schweigepflicht dokumentiert

- Personensorgeberechtigte, gesetzl. Betreuende, fallzuständige Kooperationspartner*innen oder entsprechende Aufsichtsbehörden sind zu informieren

13.1 Verfahren in Verdachtsfällen, die in die Zuständigkeit der Internen Beschwerde- und Meldestelle fallen (PrävG ELKB, HinschG, AGG)

Wenn Hinweise auf Verstöße gegen Rechtsvorschriften (vgl. HinSchG), Benachteiligungen oder Belästigungen (vgl. AGG) oder sexualisierter Gewalt (vgl. PrävG ELKB) wahrgenommen werden, wird die interne Beschwerde- und Meldestelle unverzüglich von der kenntnisnehmenden Person, ggf. durch deren Leitung, per E-Mail informiert. Die interne Beschwerde- und Meldestelle übernimmt das weitere Verfahren.

Die fachliche Zuständigkeit bleibt bei der jeweiligen Einrichtung/dem jeweiligen Angebot bzw. der Führungskraft. Das bedeutet konkret:

Ergreifen notwendiger (Sofort-)maßnahmen zum Schutz potenzieller Opfer und zur Aufrechterhaltung des Betriebes (z. B. Zuhilfenahme Polizei in Akutsituationen, Freistellung beschuldigter Mitarbeitender, räumliche Trennung Klient*innen/Adressat*innen usw.) – siehe hierzu auch Punkt „Einschätzung der Gefährdungslage“.

Info an Geschäftsbereichsleitung/ggf. Geschäftsleitung.

Alle Handlungsschritte werden schriftlich dokumentiert.

Die Interne Beschwerde- und Meldestelle handelt entsprechend ihrer Konzeption. Der Interventionsplan für Fälle sexualisierter Gewalt (PrävG ELKB), der von der internen Beschwerde- und Meldestelle verfolgt wird, umfasst die folgenden Schritte:

- Informations- und Meldungseingang bei Interner Beschwerde- und Meldestelle

- Ersteinschätzung im 4-Augen-Prinzip

- Fallverantwortliche Person wird bestimmt

- Unterstützung von Betroffenen

- Schutz von Betroffenen und verdächtigten Personen

- Einberufung des Interventionsteams (vgl. Konzeption zum Beschwerdemanagement)

- Meldung in begründeten Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt/Kontakt zum DW Bayern oder ELKB

- Fallbearbeitung, Einbindung externer Fachleute

- Aufarbeitung

- Dokumentation

- Rückmeldung Meldestelle DW Bayern/ELKB

13.2 Verfahren in Verdachtsfällen, die nicht in die Zuständigkeit der Internen Beschwerde- und Meldestelle fallen: Interventionsleitlinie der Einrichtung

Für alle Fälle, die nicht in die Zuständigkeit der Internen Beschwerde und Meldestelle fallen, folgen die Mitarbeitenden den Interventionsleitlinien der jeweiligen Einrichtung und die jeweils gültigen Meldewege/Bestimmungen, die im Schutzkonzept festgeschrieben wurden. Je nach Einzelfall ziehen Sie beratende Stellen hinzu.

14 Umgang mit betroffenen und verdächtigten Personen

Dem Schutz der betroffenen sowie der verdächtigten Personen kommt eine besondere Bedeutung zu und ihre Persönlichkeitsrechte müssen gewahrt werden. Wir nehmen Hinweise ernst, beachten aber auch die Unschuldsvermutung und sind für alle Beteiligten zuständig. Dabei legen wir großen Wert auf Vertraulichkeit und größtmögliche transparente Kommunikation. Alle Informationen werden protokolliert und in der digitalen Personalakte gespeichert, wobei die Ansprechpersonen zu Verschwiegenheit verpflichtet sind. Sofern notwendig wird auf externe Berater*innen zurückgegriffen.

14.1 Besonderheiten bei betroffenen oder verdächtigten Mitarbeitenden

In Bezug auf verdächtigte Mitarbeitende müssen im Umgang mit Verdachtsfällen oder bestätigten Vorkommnissen zusätzlich verschiedene arbeitsrechtliche Bestimmungen berücksichtigt werden (ArbSchG, AGG, KSchG etc.). So haben Mitarbeitende neben einem Beschwerderecht ggf. ein Leistungsverweigerungsrecht oder Anspruch auf Entschädigung und Schadensersatz. Daher ist in solchen Fällen immer die zuständige Geschäftsbereichsleitung zu informieren, welche eine Abstimmung mit dem Personalmanagement vornimmt.

14.2 Ehrenamtliche

Die Rechtsprechung sieht ein Ehrenamt nicht als Arbeitsverhältnis an, wenn es „ohne Entgelt“ und ohne Erwerbsabsicht durchgeführt wird, also aus rein karitativen Beweggründen. Da uns aber die Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Tätigen sehr wichtig ist, verstehen wir ehrenamtlich Tätige den Mitarbeitenden in diesem Sinne gleichgestellt.

15 Nachsorge

Die Intervention bei Fällen von Gewalt wird durch Aufarbeitungsprozesse ergänzt, die sowohl eine individuelle als auch eine institutionelle Perspektive einnehmen oder die Rehabilitation in den Mittelpunkt setzen.

15.1 Individuelle Aufarbeitung für von Gewalt betroffenen Personen

Bei der individuellen Aufarbeitung stehen die betroffenen Personen und ihr Wohlbefinden im Fokus, sie sollen sich wieder sicher und geschützt fühlen. Es ist wichtig, ihnen Unterstützung anzubieten, einschließlich Begleitung, Vermittlung von Beratung, Therapie und kreativen Verarbeitungsmöglichkeiten. Zudem sollten die weiteren Schritte der Intervention transparent gemacht werden, falls sie noch nicht abgeschlossen sind. Bei betroffenen Mitarbeitenden können andere Maßnahmen an dieser Stelle notwendig werden als bei betroffenen Klient*innen/Adressat*innen. Die jeweiligen Ebenen unterstützen ggf. den weiteren Verlauf. Je nach Verdacht und Vorwurf ist dies in den jeweiligen Interventionsleitlinien geregelt.

15.2 Rehabilitation von zu Unrecht verdächtigten Personen

Wir sind uns bewusst, dass eine Falschbeschuldigung schwerwiegende Auswirkungen auf die zu Unrecht verdächtigte Person und ihre zukünftige Zusammenarbeit oder Teilhabe am Leben haben kann.

Wenn nach gründlicher Prüfung ein Verdacht ausgeräumt ist, liegt es in der Verantwortung des Trägers, die zu Unrecht verdächtigte Person zu rehabilitieren und Missverständnisse oder fehlerhafte Verdächtigungen auszuräumen. Je nach Fallkonstellation und -lage (z. B. Fehlinterpretationen, Abschluss polizeilicher Ermittlungen, absichtliche Falschbehauptungen) sind hierzu unterschiedliche Maßnahmen erforderlich. Die Rehabilitation wird gemeinsam mit der zu Unrecht verdächtigten Person erarbeitet und bleibt ein Teil des Interventionsverfahrens.

Die Ziele der Rehabilitation sind:

- Wiederherstellung des guten Rufs der zu Unrecht verdächtigten Person

- Wiederherstellung einer Vertrauensbasis innerhalb der Diakonie Rosenheim

- Wiederherstellung der Situation, dem Ansehen und der Vertrauensbasis vor dem Zeitpunkt der Beschuldigung

- weiteres Vorgehen gegen die absichtlich falsch bezichtigende Person

Die Leitung muss für zu Unrecht verdächtigte/-n Mitarbeitende/-n einstehen und dessen/deren Ansehen nach innen und außen verteidigen sowie sich zu Vorwürfen äußern und diese im angemessenen Rahmen richtigstellen. Gleiches gilt für die fallverantwortliche Fachkraft und ggf. die Leitung in Bezug auf zu Unrecht verdächtigten Klient*innen/Adressat*innen.

Grundsätzlich sind in solchen Prozessen die Daten von Mitarbeitenden und Klient*innen/Adressat*innen zu schützen. Zeitgleich besteht das Ziel, durch Transparenz Verständnis herzustellen und das Zustandekommen etwaiger Fehldeutungen von Verhaltensweisen deutlich zu machen.

15.3 Umgang mit bestätigtem Fehlverhalten

Sofern sich der Verdacht bestätigt, dass ein*e Mitarbeiter*in oder ein*e Klient*in/Adressat*in zu Recht beschuldigt wurde, ein unangemessenes, grenzüberschreitendes oder sogar gewalttätiges Verhalten bzw. Handlungen gezeigt zu haben, kann es – abhängig vom jeweiligen Einzelfall und Art des Fehlverhaltens – dazu kommen, dass wir auch mit den zu Recht beschuldigten Personen weiter zusammenarbeiten.

Der Umgang mit diesen erfordert Fingerspitzengefühl, Fairness und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben. Bei zu Recht beschuldigten Mitarbeitenden werden angemessene Maßnahmen ergriffen, die im Einklang mit der Schwere der Verfehlung und den Vereinbarungen der Diakonie Rosenheim stehen. Dies kann von einer Ermahnung bis zur Kündigung reichen. Zusätzlich werden Vereinbarungen getroffen, wie die Einhaltung überprüft und eingefordert werden kann. Das Schutzkonzept muss auf seine Wirkung überprüft und ggf. nachgebessert werden. Daneben ist es wichtig, den Mitarbeitenden selbst vor negativen Erfahrungen zu schützen und die Rückkehr an den Arbeitsplatz oder die Weiterarbeit innerhalb der Diakonie Rosenheim zu ermöglichen und dies auch entsprechend im Team zu fördern (Rehabilitation).

Bei zu Recht beschuldigten Klient*innen/Adressat*innen gilt es eine vertrauensvolle Arbeitsbasis wiederherzustellen, um mit ihnen an den auslösenden oder begünstigenden Faktoren für ihr Verhalten oder ihre Handlungen zu arbeiten und ihnen Handlungsalternativen aber auch mögliche Konsequenzen aufzuzeigen. Ebenfalls ist es wichtig, die Klient*innen/Adressat*innen selbst vor Vorurteilen und Ausgrenzungen zu schützen, und den Verbleib in der Einrichtung oder im Angebot nach Möglichkeit zu fördern.

15.4 Institutionelle Aufarbeitung

Die institutionelle Aufarbeitung befasst sich mit den Strukturen, der Kultur und den Prozessen der Diakonie Rosenheim sowie der betreffenden Einrichtungen und Angebote. Dabei geht es darum, Lücken und Fehler zu erkennen, diese zu verändern und das Schutzkonzept der Einrichtung bzw. des Angebots oder auch das Gewaltpräventionskonzept zu überprüfen.

Folgende Leitfragen sind dabei von Bedeutung:

- Welche Strukturen haben Gewalt ermöglicht?

- Welche Gelegenheits- und Gewohnheitsstrukturen müssen kritisch hinterfragt werden?

- Wo liegen die blinden Flecken in der Diakonie Rosenheim und ihren Einrichtungen/Angeboten?

- Besteht in der Einrichtung oder im Rahmen des Angebotes ausreichend Sensibilität und Wissen zum Thema Gewalt?

- Konnte den Betroffenen vermittelt werden, dass ihnen Glauben geschenkt und ihr Anliegen ernst genommen wird?

- Durch regelmäßige Überprüfung (einrichtungs- und angebotsspezifischen) Schutzkonzeptes sollen die Hürden für mögliche Übergriffe erhöht werden.

- Aufarbeitung ist sowohl bei aktuellen als auch bei älteren Fällen notwendig.

In der Regel werden ältere Fälle durch Äußerungen der Betroffenen bekannt. Hier spielen soziale Systeme eine größere Rolle als bei akuten Übergriffen, da oft über viele Jahre hinweg Geheimnisse gehütet wurden und das Aufdecken von Tabus eine bedeutende Rolle spielt. In solchen Fällen sollte Rat von der Meldestelle der Fachstelle zum Umgang mit sexualisierter Gewalt des Diakonischen Werks Bayern eingeholt werden. Neben der Arbeit mit dem Opfer müssen Strukturen und Positionen, die Gewalt bzw. Übergriffe begünstigen, überprüft und ggf. verändert werden.

Bei allen Überlegungen sollten die Perspektiven der Betroffenen einbezogen werden. Sie sind die Expert*innen ihres eigenen Anliegens und entscheiden individuell, wie sie sich einbringen können und möchten. Nach gewalttätigen Ereignissen müssen Maßnahmen und Interventionsprozesse[26], die in den Schutzkonzepten und im Gewaltpräventionskonzept enthalten sind, immer wieder einer Wirksamkeitsprüfung unterzogen und, wenn notwendig, modifiziert werden.

16 Präventive Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit selbst hat eine präventive Funktion. Damit soll deutlich werden, dass die Diakonie Rosenheim sich aktiv gegen jede Form von Gewalt stellt, alle Mitarbeitenden für das Thema sensibilisiert sind und sich für den Schutz aller Zielgruppen einsetzen.

Die Ziele unserer präventiven Öffentlichkeitsarbeit sind:

- Das Leitbild als ethische Basis des Gewaltpräventionskonzeptes ist allen Mitarbeitenden bekannt und der Öffentlichkeit über unsere Homepage zugänglich[27].

- Die im (einrichtungs- und angebotsspezifischen) Schutzkonzept beschriebenen Beschwerdewege sind allen Zielgruppen der Diakonie Rosenheim bekannt.

- Alle Mitarbeitenden sind über die sie betreffenden Themen (wie Schulung, Interventionsleitfaden, Leitbild), ihre jeweiligen Pflichten und die Ansprechpersonen informiert.

- Das Leitbild ist öffentlich auf der Website verfügbar.

Das Engagement der Diakonie Rosenheim zum Thema Prävention von Gewalt wird der Öffentlichkeit regelmäßig über geeignete Kanäle und Medien kommuniziert. Dies erfolgt über die Homepage, Schaukästen in den Einrichtungen/Angeboten, Elternbriefe, Informationen für Zielgruppen, Pressemitteilungen etc. Alle wichtigen Ansprechstellen und -personen sind mit Kontaktdaten auf der Homepage zu finden. In den Sozialen Medien wird auf das Gewaltpräventionskonzept und auf die Ansprechpersonen auf der Homepage hingewiesen.

Im Bereich Intervention und Aufarbeitung von Verdachtsfällen und tatsächlichen Gewaltvorkommnissen ist zum Schutz der betroffenen Person aber auch im Interesse der Diakonie Rosenheim ein sensibler Umgang mit Medien und der Öffentlichkeit wichtig. In diesen Fällen pflegt die Geschäftsleitung den Kontakt zur Öffentlichkeit. Dabei wird auf einen transparenten, aber auch achtsamen Umgang geachtet.

17 Quellen/Literatur

Aktiv gegen Missbrauch – ELKB: Handbuch Schutzkonzeptentwicklung. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://aktiv-gegen-missbrauch-elkb.de/handbuch-schutzkonzeptentwicklung-in-der-elkb/#toc_63_Partizipation.

Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Leitfaeden/leitfaden_was_tun_bei_sexueller_belaestigung.pdf?__blob=publicationFile&v=12.

Bange, Dirk; Deegener, Günter (1996): Sexueller Missbrauch an Kindern. Ausmaß, Hintergründe, Folgen. Psychologie Verlags Union, Weinheim. Bayern gegen Gewalt: Hilfe Suche. Aufgerufen am 23.08.2023 unter https://bayern-gegen-gewalt.de/beratung-und-hilfe/hilfe-suche/?postal=München&target-group=Keine%20Begrenzung&help-type=Keine%20Begrenzung&search-focus=Alle%20Schwerpunkte&radius=15.

Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (2021): Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrags in Kindertageseinrichtungen. Aufgerufen am 17.11.2022 unter: https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/kinderbetreuung/stmas_leitfaden-schutzauftrag-kitas_a4_bf_kws.pdf

Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Gewaltfreie BWB – unsere Strategien und Methoden zum Schutz vor Gewalt. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://www.bwb-gmbh.de/images/Gewaltfreie_BWB_WEB.pdf.

Bonner Werkstätten der Lebenshilfe Bonn: Gewaltschutzkonzept der Bonner Werkstätten. Stand Juni 2022. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://www.bonnerwerkstaetten.de/wp-content/uploads/2023/02/Gewaltschutzkonzept-der-Bonner-Werkstaetten_Stand-2022.pdf.

Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (2013, Hrsg.): Arbeitshilfe. Aktiv gegen sexualisierte Gewalt. Prävention und Intervention in der DPSG. Neuss. Aufgerufen am 30.06.23 unter https://dpsg.de/sites/default/files/2021-05/aktiv_gegen_sexualisierte_gewalt_auflage2_01.pdf.

Bundesministerium der Justiz (2021): Sexueller Kindesmissbrauch in Einrichtungen. Was ist in einem Verdachtsfall zu tun? Aufgerufen am 23.08.2023 unter https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschueren/Verdacht_Kindesmissbrauch_Einrichtung.pdf?__blob=publicationFile&v=9.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2022): Formen der Gewalt erkennen. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/haeusliche-gewalt.

Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (Hrsg.): Gewalt in der Familie – Rückblick und neue Herausforderungen. Gewaltbericht 2001, S. 11, Wien. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://www.gewaltinfo.at/uploads/pdf/bmask_gewaltbericht_2002.pdf.

Deegener (2010): Kindesmissbrauch. Erkennen-Helfen-Vorbeugen. Weinheim, Basel.

Der Paritätische Gesamtverband (2022): Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen. Gefährdung des Kindeswohls innerhalb von Institutionen. 5. Überarbeitete Auflage mit den Neuerungen KJSG 2022. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/Kinder-_und_Jugendhilfe/doc/kinder-und-jugendschutz-ineinrichtungen_auflage-5_2022.pdf.

Diakonie Jugendhilfe Oberbayern (2021): Arbeitshilfe zum Schutz von Kindern in Kindertages-einrichtungen. Umgang mit grenzverletzendem und grenzüberschreitendem Verhalten von Mitarbeitenden in der Kita. München. Aufgerufen am 02.12.2022 unter https://dw.infosozial.de/infosozial/loadfile?fileid=408964.

Diakonie Rosenheim (2023): Leitbild. Aufgerufen am 30.06.23 unter https://dwro.de/ueber-uns/leitbild/.

Diakonie Rosenheim (2023): Beschwerde einreichen. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://intranet.dwro.de/directory-beitrag-hinzufuegen/?bundle=beschwerde_dir_ltg.

Erzbistum Berlin: Institutionelles Schutzkonzept. Aufgerufen am 30.06.2023 unter Erzbistum Berlin: Institutionelles Schutzkonzept.

Evangelischer Kitaverband (2022): Kita als sicherer Ort. Bereichsbezogenes Schutzkonzept für evangelische Kitas. Nürnberg. Aufgerufen am 22.11.2022 unter https://www.evkita-bayern.de/fileadmin/user_upload/materialien_a_bis_z/kinderschutz/HANDOUT_Bereichsbezogenes_Schutzkonzept_-_Stand_11.04.2022.pdf.

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und Diakonie Bayern: Aktiv gegen Missbrauch. Rahmenschutzkonzept zur Prävention und zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. Aufgerufen am 30.09.2023 unter https://aktiv-gegen-missbrauch-elkb.de/wp-content/uploads/2022/10/2021_11_01-Rahmenschutzkonzept-ELKB_DW-beschlossene-Fassung.pdf.

Frauen gegen Gewalt e. V.: Psychische Gewalt. Merkmale und Tatsachen. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/infothek/psychische-gewalt/merkmale-und-tatsachen.html.

Frauen gegen Gewalt e. V.: Körperliche Gewalt. Merkmale und Tatsachen. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/infothek/koerperliche-gewalt/koerperliche-gewalt-was-ist-das.html.

Frauen gegen Gewalt e. V.: Strukturelle Gewalt. Merkmale und Tatsachen. Aufgerufen am 30.06.23 unter https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/infothek/strukturelle-gewalt/merkmale-und-tatsachen.html.

Heynen, Susann (2011): Sexueller Missbrauch. In: Ehlert; Funk; Stecklina (Hrsg.): Wörterbuch Soziale Arbeit und Geschlecht. Weinheim und München. S. 373.

IHK Region Stuttgart: Whistleblowing: Das Hinweisgeberschutzgesetz ist da. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/arbeitsrecht/whistleblowing-5169770.

Kirchengesetz zur Prävention, Intervention, Hilfe und Aufarbeitung im Hinblick auf sexualisierte Gewalt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (Präventionsgesetz der ELKB – PrävG ELKB) Kirchliches Amtsblatt 1/2021

Landeskriminalamt Wien (2007): Gewaltbarometer. Unterrichtsmaterialien: Spiele und Übungen. Wien. Online Verfügbar unter: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3jb2Stq37AhWQSPEDHeTBD5gQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.edugroup.at%2Ffileadmin%2FDAM%2FBildung%2FMedienratgeber%2FGewalt-Schule-Medien%2FInfo-Gewaltbarometer.pdf&usg=AOvVaw0GGsFg4_HyWcywLRyXYMrS

Letzter Zugriff am 14.11.2022 um 13:06 Uhr

Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen und berufliche Teilhabe in Mecklenburg-Vorpommern e. V.: Rahmengewaltschutzkonzept für die Erstellung eines Institutionellen Schutzkonzepts für die Werkstätten für behinderte Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://www.lag-wfbm-mv.de/wp-content/uploads/Rahmen-Gewaltschutzkonzept-der-LAG-WfbM-M-V-e.V.pdf.

Maywald, Jörg (2015): Sexualpädagogik in der Kita. Kinder schützen, stärken, begleiten. Herder. Freiburg. S. 54.

Plattform gegen die Gewalt in der Familie: Strukturelle Gewalt. Aufgerufen am 30.06.23 unter https://www.gewaltinfo.at/fachwissen/formen/strukturelle_gewalt.php.

Re-Empowerment! Frauen gegen Partnerschaftsgewalt. Gewaltformen – non-physische Gewalt. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://www.re-empowerment.de/gewalt/formen/non-physische-gewalt/.

Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs (2022): Strafrecht. Welche Handlungen sind als Missbrauch strafbar? Aufgerufen am 20.07.2023 unter https://beauftragte-missbrauch.de/themen/recht/strafrecht?limit=all&cHash=08cf80ce57c8dfe2c5d4e772de9de408.

Verein Selbstlaut (Hrsg.): Gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Vorbeugung – Beratung – Verdachtsbegleitung. Grundlagenwissen über sexuelle Gewalt – Definitionen und Fakten, S. 25, In: Leitfaden für Pädagoginnen und Pädagogen zum präventiven Handeln gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen mit neuen Präventionsmaterialien. Aufgerufen am 30.06.2023 unter https://selbstlaut.org/publikationen-und-materialien/unsere-publikationen/

18 Anhang 1: Rahmen für Einrichtungs- bzw. angebotsspezifische Schutzkonzepte

- Einleitung (Einrichtungs- bzw. Angebotsspezifisch)

- Grundlagen und Definitionen

Diese sind aus dem Gewaltpräventionskonzept zu übernehmen oder zu verweisen

- Risikoanalyse und Gefahrenzonen

- Risikoeinschätzung/Gefahrenzonen (Räume, Begebenheiten, Setting)

- Risikoanalyse

- Klient*innen/Adressat*innen untereinander

- Mitarbeiter*innen und Klient*innen/Adressat*innen

- andere Personen und Klient*innen/Adressat*innen (z. B. Personensorgeberechtigte, Handwerker*innen, Freunde, Besucher*innen)

- Andere Personen und Mitarbeiter*innen sowie Mitarbeitende untereinander

- Klient*innen/Adressat*innen und Medien

- Prävention und Schutzmaßnahmen (Allgemein)

- Pädagogische Prävention (Haltung, Methoden, Verhaltensleitlinien etc.)

- Allgemeine Regeln

- Regeln zum Schutz der Klient*innen/Adressat*innen

- Regeln zum Umgang der Mitarbeitenden in Bezug auf die Nähe und Distanz

- Klient*innen/Adressat*innen untereinander

- Mitarbeiter*innen und Klient*innen/Adressat*innen

- andere Personen und Klient*innen/Adressat*innen (z. B. Personensorgeberechtigte, Handwerker, Freunde, Besucher*innen)

- Andere Personen und Mitarbeiter*innen sowie Mitarbeitende untereinander

- Klient*innen/Adressat*innen und Medien

- Partizipation und Beschwerdemanagement

- Partizipation und Beschwerdemanagement mit Verweis zur Konzeption zum Beschwerdemanagement

- Für Klient*innen/Adressat*innen

- Für Mitarbeiter*innen

- Für andere Personen

- Sexuelle Bildung/Sexualpädagogisches Konzept

Sexuelle Bildung, Sexualpädagogische Grundhaltungen oder Regelungen zu sexuellem Verhalten in der Einrichtung je nach Einrichtung/Angebot/GB

- Personalmanagement (Auswahl, Einarbeitung, Fortbildung, Zuständigkeiten)

- Präventives Personalmanagement mit Verweis auf Gewaltpräventionskonzept

- Einarbeitung, Schulung und Fortbildung (wo spezifisch notwendig)

- Umgang mit personellen Engpässen

- Zuständigkeiten (Verweis Homepage, ggf. Einrichtungs- und Angebotsspezifische Informationen)

- Intervention und Verfahren in Verdachtsfällen (Interventionsplan) (Verweis auf Gewaltpräventionskonzept)

- Verfahren in Verdachtsfällen, die in die Zuständigkeit der internen Beschwerde- und Meldestelle fallen: Verweis auf Gewaltpräventionskonzept)

- Verfahren in Verdachtsfällen, die nicht in die Zuständigkeit der internen Beschwerde- und Meldestelle fallen: Interventionsleitlinie der Einrichtung bzw. des Angebots

- Ablaufplan bei Kenntnisnahme eines Vorfalls/Verdachts

- Spezifische Meldepflichten (z. B. an Kostenträger, Heimaufsicht, Fachaufsicht, Fachsteuerung etc.)

- Schutz von Betroffenen und Verdächtigten Verweis auf Gewaltpräventionskonzept

- Aufarbeitung, Nachsorge und Qualitätssicherung Verweis auf Gewaltpräventionskonzept

- Externe Stellen und Kontaktstellen Verweis auf Gewaltpräventionskonzept

Hier sind ggf. weitere spezifische Stellen zu ergänzen

19 Anhang 2: Kontakte

Notfallnummern:

110 Polizei

112 Feuerwehr

01805/19 12 12 Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern (für NICHT lebensbedrohliche Erkrankungen)

089/19 240 Giftnotruf

Weitere Telefonnummern:

Hilfetelefon bundesweit: 08000 116016

Krisendienst Psychiatrie: 0800 6553000

Telefonnotruf für Suchtgefährdete e.V. 089/28 28 22

Drogennotdienst München Prop e.V. 089/54 90 86-30

Mobiler Psychiatrischer Krisendienst, täglich 13-21 Uhr 089/72 95 960

Telefonseelsorge https://www.telefonseelsorge.de/

evangelisch: 0800/111 01 11 (gebührenfrei) katholisch: 0800/111 02 22 (gebührenfrei)

Interne Beschwerde- und Meldestelle der Diakonie Rosenheim

E-Mail: kontakt@beschwerde.dwro.de

Telefon: 0151 55942236

Interne Präventionsbeauftragte, Präventionsfachkräfte, Ansprechpersonen

vergl. Homepage

Fachberatung in Kinderschutzfällen ISEF (Zugriff nur für Mitarbeitende)

Im Intranet zu finden unter: https://intranet.dwro.de/zustaendigkeiten-ansprechpartner/

Externe Stellen:

Meldestelle Diakonisches Werk Bayern für sexuelle Gewalt

Viola Gellings und Eva-Maria Mensching

Tel: +49 (0)911 9354 -442 oder -267

E-mail: meldestelle-sg@diakonie-bayern.de

Meldestelle ELKB für KiTa Bereich für sexuelle Gewalt

Stephanie Betz und Carola Reichl

Tel: +49 (0)89 55 95 342

E-Mail: meldestellesg@elkb.de

Diakonie Bayern – Ansprechstelle für Betroffene

Maren Schubert

Tel: +49 089 5595 -335

E-mail: Ansprechstellesg@elkb.de

(https://aktiv-gegen-missbrauch.bayern-evangelisch.de/ansprechstelle-fur-opfer.php)

Weitere Hilfen für Betroffene:

Zentrale Anlaufstelle help Tel: 0800 5040 112 (anonym & kostenfrei)

https://www.anlaufstelle.help/

Bayern gegen Gewalt

https://bayern-gegen-gewalt.de/beratung-und-hilfe/hilfe-suche/

Die Beauftragte für Kriminalitätsopfer in Rosenheim:

Frau Zbranke, Tel 08031- 200 3104

Ansprechpartner der Staatsanwaltschaften bei sexuellem Missbrauch

Bei den Generalstaatsanwaltschaften für die Bezirke der Oberlandesgerichte München, Nürnberg und Bamberg gibt es jeweils einen Ansprechpartner für Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.

Generalstaatsanwaltschaft München

Karlstraße 66

80335 München

Tel. 089/5597-5442

E-Mail: opferschutz@gensta-m.bayern.de

Fachberatungsstellen:

Intern:

Fachstelle Täter*innenarbeit Häusliche Gewalt

DonumVitae (Themen Schwangerschaft, Sexualität)

Fon: 08031/40 05 75

E-Mail: rosenheim@donum-vitae-bayern.de

Online-Datenbank für Betroffene von Straftaten

ODABS.org erleichtert die Suche nach Beratungsstellen für Betroffene von Straftaten.

Die Internetseite ermöglicht es, sich anonym über die Betreuungs- und Hilfsmöglichkeiten in der jeweiligen Region zu informieren.

Dabei erfasst sie Einrichtungen, die nach eigener Definition einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Beratung und Betreuung von Betroffenen von Straftaten legen. Die Inhalte, die über die Einrichtungen ersichtlich sind, werden selbstständig durch diese verwaltet.

Online Datenbank für Betroffene von Straftaten: https://www.odabs.org/

MaVia e. V. (ehemals. Frauen- und Mädchennotruf)

Bahnhofstr. 17, (Eingang am Salinplatz 17)

83022 Rosenheim

Tel.: 08031-268888

E-Mail: beratung@mavia-ev.de

MaVia e. V.

Außenstelle Miesbach

Rosenheimer Str. 14a, 1. Stock

83714 Miesbach

E-Mail: beratung.miesbach@mavia-ev.de

Telefon: 08025 – 9932000

Institut für Rechtsmedizin (Beratung für Opfer von (sexualisierter) Gewalt und Beweisaufnahme

Nussbaumstraße 26

80336 München

Telefon: +49 (0) 89/2180 73011

E-Mail: kinderschutzambulanz@med.uni-muenchen.de

[1] Schutzkonzepte der Einrichtungen werden bis spätestens 31.12.2025 erstellt und auf der Homepage veröffentlicht).

[2] Landeskriminalamt Wien (2007): Gewaltbarometer.

[3] Vgl. IMMA (2022): Leitlinien 3. Schutzkonzept von IMMA e.V. München

[4] Vgl. Re-Empowerment

[5] Vgl. Frauen gegen Gewalt e. V.

[6] Vgl. ebd.

[7] Vgl. ebd.

[8] Vgl. Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg

[9] Vgl. Verein Selbstlaut.

[10] Vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen.

[11] Vgl. Heynen

[12] Vgl. Maywald

[13] Vgl. ebd.

[14] Vgl. Plattform gegen die Gewalt in der Familie

[15] Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

[16] Diese Personen können auch aus dem Kreis der ISEFs weitergebildet werden.

[17] https://intranet.dwro.de/zustaendigkeiten-ansprechpartner/

[18] Unter Disclosure-Prozessen verstehen wir vor allem das aktive Anvertrauen persönlicher, intimer oder emotionaler Erfahrungen, Erlebnisse oder Lebensumstände anderen Personen gegenüber.

[19] https://aktivgegenmissbrauch-elkb.de/

[20] Eine Anzeigepflicht besteht nur hinsichtlich der Ausführung oder des Vorhabens der in § 138 StGB genannten (schweren) Straftaten. (u. a. Hochverrat, Mord, Totschlag und Raub).

[21] Vgl. Aktiv gegen Missbrauch

[22] vgl. ebd.

[23] ebd.

[24] Vgl. Aktiv gegen Missbrauch – ELKB

[25] Beispielsweise das Verfahren nach §8a SGBVIII und die Meldung nach 47 SGB VIII

[26] Vgl. VARIUS